Anwalt für Strafrecht erklärt

Geldwäsche, § 261 StGB

Stellen Sie sich vor, Sie erhalten Post von der Polizei oder Staatsanwaltschaft – eine Vorladung als Beschuldigter wegen des Verdachts der Geldwäsche (§ 261 StGB).

Vielleicht haben Sie lediglich

- eine größere Bargeldeinzahlung vorgenommen,

- einem Bekannten bei einer Überweisung geholfen oder

- Ihre Kontodaten unwissentlich weitergeleitet.

Jetzt kommen die Fragen – und oft auch die Angst:

- Habe ich mich wirklich strafbar gemacht – obwohl ich nichts Illegales im Sinn hatte?

- Droht mir eine Geld- oder Freiheitsstrafe – sogar ohne Vorstrafen?

- Wird das Verfahren mein berufliches oder persönliches Leben ruinieren?

Für viele beginnt mit der ersten Vorladung oder einem Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche eine belastende Zeit voller Unsicherheit. Gerade weil der Tatbestand der Geldwäsche für Laien oft schwer zu durchschauen ist. Hier erfahren Sie:

- Was genau gilt als Geldwäsche?

- Muss man die Herkunft des Geldes kennen?

- Und wie kann ein Anwalt für Strafrecht mich gegen den Vorwurf Geldwäsche verteidigen?

Wenn Sie selbst Beschuldigter einer Geldwäsche sind: Je früher Sie einen Strafverteidiger suchen, desto besser lassen sich unnötige Fehler vermeiden – und die Weichen für eine erfolgreiche Verteidigung stellen.

Auf einen Blick

- Was ist Geldwäsche nach § 261 StGB?

- Welche Handlungen gelten als Geldwäsche? (+Beispiele)

- Was ist eine „Vortat“ bei Geldwäsche?

- Was ist eine leichtfertige Geldwäsche?

- Wie hoch ist die Strafe bei Geldwäsche?

- Erfolgt bei einer Verurteilung wegen Geldwäsche ein Eintrag ins Führungszeugnis?

- Einziehung: Was droht neben einer Strafe wegen Geldwäsche?

- Verjährung bei Geldwäsche: Wie lange kann die Tat verfolgt werden?

- Was passiert bei einer Anzeige wegen Geldwäsche?

- Was ist der Unterschied zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung?

- Welche Beweise sind beim Vorwurf Geldwäsche wichtig?

- Welche Verteidigungsstrategien bestehen beim Vorwurf Geldwäsche?

- Vorladung von der Polizei wegen Geldwäsche: Was tun?

- FAQs – Häufige Fragen

1. Was ist Geldwäsche nach § 261 StGB?

Geldwäsche bedeutet, dass Vermögenswerte – meist Geld – die aus einer Straftat stammen, in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, um deren kriminelle Herkunft zu verschleiern.

Ziel ist es, das „schmutzige“ Geld so erscheinen zu lassen, als stamme es aus einer legalen Quelle – also es zu „waschen“.

Dabei läuft die Geldwäsche typischerweise in 3 Phasen ab:

Platzierungsphase – Das „schmutzige“ Geld einschleusen

In dieser Phase wird das Bargeld aus der Straftat erstmals in den Wirtschaftskreislauf eingebracht. Typischerweise handelt es sich um hohe Bargeldsummen, die z. B. aus Drogenhandel, Betrug oder Steuerhinterziehung stammen.

- In dieser Phase ist die Gefahr besonders groß, entdeckt zu werden – denn große Bargeldtransaktionen fallen Banken, Behörden und manchmal auch Nachbarn oder Kollegen auf.

Verschleierungsphase – Spuren verwischen

Jetzt geht es darum, die Herkunft des Geldes zu verschleiern, also unkenntlich zu machen, woher es ursprünglich stammt. Das geschieht etwa durch viele Transfers, Umtauschvorgänge oder Buchungstricks, manchmal sogar über mehrere Länder hinweg.

- Ziel: Es soll möglichst unmöglich werden, den Weg des Geldes zurückzuverfolgen.

Integrationsphase – Das Geld „sauber waschen“

In der letzten Phase wird das nun scheinbar legale Geld wieder in den Besitz des Täters gebracht – ohne, dass es auffällt. Jetzt kann das Geld wie normales Einkommen oder Kapital eingesetzt werden.

- Ziel: Am Ende soll das Geld wie aus einer legalen Quelle wirken – damit es unauffällig genutzt werden kann.

Platzieren, verschleiern, integrieren – das sind die drei Phasen der Geldwäsche. Jede Phase dient einem klaren Zweck und baut auf der vorherigen auf. Wer auch nur in einer Phase – bewusst oder leichtfertig – mitwirkt, kann sich strafbar machen.

Darum ist es gerade bei Ermittlungen wegen Geldwäsche wichtig, frühzeitig einen spezialisierten Strafverteidiger einzuschalten.

Eine Geldwäsche (§ 261 Abs. 1, 2 StGB) liegt vor:

„(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt,

1. verbirgt,

2. in der Absicht, dessen Auffinden, dessen Einziehung oder die Ermittlung von dessen Herkunft zu vereiteln, umtauscht, überträgt oder verbringt,

3. sich oder einem Dritten verschafft oder

4. verwahrt oder für sich oder einen Dritten verwendet, wenn er dessen Herkunft zu dem Zeitpunkt gekannt hat, zu dem er ihn erlangt hat,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 und 4 gilt dies nicht in Bezug auf einen Gegenstand, den ein Dritter zuvor erlangt hat, ohne hierdurch eine rechtswidrige Tat zu begehen. […]

(2) Ebenso wird bestraft, wer Tatsachen, die für das Auffinden, die Einziehung oder die Ermittlung der Herkunft eines Gegenstands nach Absatz 1 von Bedeutung sein können, verheimlicht oder verschleiert.“

Auch der Versuch einer Geldwäsche ist strafbar (§ 261 Abs. 3 StGB).

- Das bedeutet, dass bereits der Versuch, illegal erlangtes Geld zu verbergen oder zu verwenden, strafrechtliche Konsequenzen haben kann.

Achtung: Es geht aber nicht nur um Geld

Trotz des Begriffs „Geldwäsche“ kann sich der Tatbestand auch auf alle anderen Vermögensgegenstände beziehen – also nicht nur auf Bargeld oder Kontobewegungen. Auch

- Wertgegenstände,

- Fahrzeuge,

- Schmuck,

- Immobilien oder

- Kunstwerke

können „gewaschen“ werden, wenn sie aus einer Straftat stammen und eine entsprechende Tathandlung vorliegt.

Strafverteidiger Ippolito:

Der Vorwurf „Geldwäsche“ ist für Laien kaum durchschaubar – was harmlos scheint, kann strafbar sein. Was jetzt zählt: Juristische Präzision und ein spezialisierter Strafverteidiger.

2. Welche Handlungen gelten als Geldwäsche? (+Beispiele)

Der Straftatbestand der Geldwäsche ist in § 261 StGB bewusst weit gefasst. Strafbar ist nicht nur das klassische „Reinwaschen“ illegaler Gelder durch komplexe Finanztransaktionen. Sondern das Gesetz nennt unterschiedliche Tathandlungen, etwa:

- Verbergen, z.B. das Verstecken des gestohlenen Gemäldes an einem unüblichen Ort.

- Umtauschen, Übertragen, Verbringen in Vereitelungsabsicht, z.B. Bargeld aus illegalen Geschäften wird mit Bargeld aus legalen Geschäften vermischt, damit das ganze Geld als „sauber“ gilt.

- Verschaffen, z.B. das geraubte Handy wird der Freundin geschenkt, die über den Raub Kenntnis hat.

- Verwahren bzw. Verwenden, z.B. Bargeld aus illegalen Geschäften wird einer Person übergeben und diese Person zahlt das Bargeld auf ihrem Bankkonto in dem Wissen um die illegale Herkunft ein.

Weitere Beispiele aus der Praxis:

- Einzahlung fremder Bargeldbeträge: Sie zahlen für einen Bekannten einen fünfstelligen Betrag bar auf Ihr Konto ein. Woher das Geld stammt, wissen Sie nicht genau – tatsächlich stammt es aus Drogengeschäften. Auch wenn Sie keine konkreten Kenntnisse hatten: Der Verdacht der Geldwäsche steht im Raum.

- Überweisung hoher Geldbeträge: Auf Ihrem Bankkonto werden mehrere (hohe) Geltransaktionen von einem inländischen oder ausländischen Bankkonto festgestellt. Dieses Bankkonto ist aus einem anderen Strafverfahren bekannt, in dem wegen gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt wurde. Damit besteht ein Anfangsverdacht gegen Sie wegen Geldwäsche.

- Mithilfe bei illegalen Geschäftspraktiken im Umfeld: Ihre Lebenspartnerin betreibt ein Kosmetikstudio. Es fließen unversteuerte Einnahmen aus der Kasse. Sie selbst helfen regelmäßig bei der Buchhaltung – und werden deshalb plötzlich Beschuldigter wegen Geldwäsche.

- Verkauf krimineller Gegenstände im Auftrag: Ein Freund bittet Sie, ein teures Gemälde online zu verkaufen. Sie geben an, es stamme aus einer familiären Erbschaft – tatsächlich stammt es aus einem Einbruch. Auch hier droht eine Strafbarkeit wegen Geldwäsche.

Besonders tückisch

- Viele Beschuldigte erkennen nicht, dass ihr Verhalten als Geldwäsche strafbar sein könnte. Gerade im familiären oder freundschaftlichen Umfeld will man helfen – ohne zu hinterfragen, woher das Geld oder der Gegenstand wirklich stammt. Doch genau hier liegt die Gefahr!

- Viele Beschuldigte wissen nicht einmal, um welche konkreten Transaktionen es geht – was also eigentlich eine strafbare Geldwäsche gewesen sein soll.

Deshalb gilt beim Verdacht von Geldwäsche

Keine unüberlegten Aussagen gegenüber der Polizei!

Ziehen Sie so früh wie möglich einen erfahrenen Strafverteidiger hinzu, der die

- Sachlage einordnet,

- Akteneinsicht fordert und auf die

- Einstellung des Verfahrens wegen Geldwäsche hinwirkt.

3. Was ist eine „Vortat“ bei Geldwäsche?

Geldwäsche nach § 261 StGB setzt immer voraus, dass die betreffenden Vermögenswerte – also Bargeld, Gegenstände oder andere Vermögensvorteile – aus einer rechtswidrigen Straftat stammen.

Diese vorangegangene Straftat wird als sogenannte Vortat bezeichnet.

Ohne Vortat – keine Geldwäsche

Wie Sie an den Beispielen zuvor gesehen haben:

- Geldwäsche steht nie für sich allein.

- Es muss zuvor eine andere strafbare Handlung begangen worden sein, durch die das zu „waschende“ Vermögen erlangt wurde – sei es durch Betrug, Diebstahl oder Drogenhandel.

Das Geld oder die Gegenstände müssen also aus dieser kriminellen Vortat „herrühren“, damit eine strafbare Geldwäsche vorliegt.

Wichtig: Es reicht dabei nicht aus, dass jemand schlicht viel Bargeld besitzt – entscheidend ist, ob dieses Geld auf eine rechtswidrige Vortat zurückgeführt werden kann.

Der „All-Crime-Ansatz“ bei der Geldwäsche

Das deutsche Strafrecht verfolgt bei der Geldwäsche einen sogenannten All-Crime-Ansatz. Das bedeutet: Jede rechtswidrige Tat kann als Vortat in Betracht kommen.

Typische Vortaten im Sinne des § 261 StGB sind unter anderem:

- Betrug (§ 263 StGB)

- Computerbetrug (§ 263a StGB)

- Diebstahl (§ 242 StGB)

- Raub (§ 249 StGB)

- Erpressung (§ 253 StGB)

- Steuerhinterziehung (§ 370 AO)

- Drogenhandel (nach dem BtMG oder KCanG)

- Menschenhandel oder Zwangsprostitution (§ 232a StGB)

Wann Gegenständen aus der Vortat „herrühren“

Damit eine Handlung als Geldwäsche gilt, müssen die betroffenen Gegenstände (im Sinne des Gesetzes) aus der Vortat „herrühren“. Dabei unterscheidet man:

- Ursprungsgegenstände: Das sind Vermögenswerte, die direkt aus der Straftat stammen – z. B. Bargeld aus einem Raub oder Drogen aus einem Deal.

- Surrogate (Ersatzwerte): Hierbei handelt es sich um Vermögenswerte, die aus der Verwertung der ursprünglichen Beute entstanden sind – z. B. ein Auto, das mit Geld aus einem Betrug finanziert wurde, oder 10.000 €, die aus dem Verkauf gestohlenen Schmucks resultieren.

Selbstgeldwäsche: Auch der Täter der Vortat kann sich strafbar machen

Oft ist es nicht ein unbeteiligter Dritter, sondern der Täter der Vortat selbst, der versucht, die kriminell erlangten Vermögenswerte zu verschleiern.

Dies wird als Selbstgeldwäsche bezeichnet und ist unter den Voraussetzungen nach § 261 Abs. 7 StGB ebenfalls strafbar.

Selbstgeldwäsche (§ 261 Abs. 7 StGB) liegt vor:

„Wer wegen Beteiligung an der Vortat strafbar ist, wird nach den Absätzen 1 bis 6 nur dann bestraft, wenn er den Gegenstand in den Verkehr bringt und dabei dessen rechtswidrige Herkunft verschleiert.“

4. Was ist eine leichtfertige Geldwäsche?

Viele Beschuldigte reagieren überrascht, wenn sie erfahren, dass nicht nur vorsätzliches Handeln, sondern auch leichtfertiges Verhalten ausreichen kann, um sich wegen Geldwäsche strafbar zu machen.

Wer also meint, sich durch Unwissenheit schützen zu können, irrt in vielen Fällen – und das kann ernste Konsequenzen haben.

Wann liegt leichtfertige Geldwäsche vor?

Grundsätzlich gilt im Strafrecht:

- Ohne Vorsatz keine Strafbarkeit (§ 15 StGB) – also mit Wissen und Wollen.

- So auch beim Grundtatbestand der Geldwäsche nach § 261 Abs. 1 StGB.

Doch der Gesetzgeber hat für bestimmte Fälle die Anforderungen an die Strafbarkeit gesenkt: Nach § 261 Abs. 6 StGB macht sich bereits strafbar, wer die illegale Herkunft eines Gegenstandes „leichtfertig nicht erkennt“. Das bedeutet:

- Auch wenn Sie nicht sicher wussten, dass es sich bei dem Geld oder Gegenstand um Vermögen aus einer Straftat handelt, können Sie sich strafbar machen – wenn sich die kriminelle Herkunft geradezu aufdrängen musste und Sie dies aus besonderer Unachtsamkeit übersehen haben.

Eine leichtfertige Geldwäsche (§ 261 Abs. 6 StGB) liegt vor:

„Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 leichtfertig nicht erkennt, dass es sich um einen Gegenstand nach Absatz 1 handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Was bedeutet „leichtfertig“?

Leichtfertigkeit ist mehr als bloße Fahrlässigkeit, aber weniger als Vorsatz. Gemeint ist ein Verhalten, das besonders unachtsam oder gleichgültig ist – ein Handeln „mit geschlossenen Augen“, obwohl deutliche Warnzeichen erkennbar waren.

Beispiel:

- Ein Bekannter übergibt Ihnen 10.000 € in bar und bittet Sie, das Geld in mehreren kleinen Teilbeträgen auf Ihr Konto einzuzahlen. Sie sollen ihm anschließend regelmäßig Bargeld zurückgeben – aber niemandem davon erzählen.

In so einer Konstellation hätte es sich Ihnen geradezu aufdrängen müssen, dass mit diesem Geld etwas „nicht stimmt“. Die Herkunft aus einer Straftat liegt nahe, und durch Ihre Mithilfe wird der Geldfluss verschleiert. Selbst wenn Sie nicht genau wussten, woher das Geld stammt, könnte Ihnen leichtfertige Geldwäsche vorgeworfen werden – mit der Folge einer Strafbarkeit nach § 261 Abs. 6 StGB.

Risiko bei kleinen Gefälligkeiten

Die Vorschrift des § 261 Abs. 6 StGB führt dazu, dass sich auch Menschen strafbar machen können, die gar keine kriminelle Absicht hatten – sondern nur leichtsinnig oder unvorsichtig waren. Gerade bei alltäglichen Gefälligkeiten für Freunde oder Verwandte kann dies schnell passieren:

- „Kannst du kurz für mich Geld überweisen?“

- „Ich hab da eine größere Summe, kannst du sie auf dein Konto einzahlen?“

- „Verkauf das bitte für mich, ich hab gerade Stress mit dem Finanzamt.“

Wer in solchen Situationen nicht genau hinschaut oder keine kritischen Rückfragen stellt, läuft Gefahr, sich ungewollt wegen leichtfertiger Geldwäsche strafbar zu machen.

5. Wie hoch ist die Strafe bei Geldwäsche?

Wenn Sie eine polizeiliche Vorladung wegen Geldwäsche erhalten haben, ist eine der drängendsten Fragen meist:

- „Was passiert, wenn ich verurteilt werde?“

- „Muss ich ins Gefängnis?“

- „Kann ich mit einer Geldstrafe davonkommen?“

Das droht nach § 261 Abs. 1 StGB

Der Gesetzgeber sieht Geldwäsche als ernstzunehmende Straftat an, da sie

- der Verschleierung von Straftaten dient und

- das Vertrauen in den Finanz- und Wirtschaftsverkehr untergräbt.

Entsprechend hoch sind die Strafandrohungen:

- Grundtatbestand der Geldwäsche, § 261 Abs. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre oder Geldstrafe

Ob tatsächlich eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe verhängt wird, hängt stark von den Umständen des Einzelfalls ab – z. B. vom

- Umfang der Geldwäsche,

- Vorstrafen,

- Schadenswiedergutmachung,

- Reue, Einsicht und Geständnis.

Besonders schwerer Fall, § 261 Abs. 5 StGB

In besonders schweren Fällen erhöht sich das Strafmaß deutlich. Ein solcher Fall liegt nach § 261 Abs. 5 StGB beispielsweise dann vor, wenn:

- die Geldwäsche gewerbsmäßig begangen wurde oder

- Sie als Mitglied einer Bande gehandelt haben

In diesen Fällen droht eine Freiheitsstrafe von 6 Monate bis zu 10 Jahre – ohne Möglichkeit auf Geldstrafe.

Leichtfertige Geldwäsche, § 261 Abs. 6 StGB

Wussten Sie nicht mit Sicherheit, dass es sich um Geld aus einer Straftat handelt, hätten es aber erkennen müssen, kann Ihnen leichtfertige Geldwäsche gemäß § 261 Abs. 6 StGB vorgeworfen werden.

Hier beträgt der Strafrahmen: Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahre oder Geldstrafe.

Wichtig ist in allen Fällen, frühzeitig eine fundierte Verteidigungsstrategie mit einem erfahrenen Strafverteidiger zu entwickeln.

6. Erfolgt bei einer Verurteilung wegen Geldwäsche ein Eintrag im Führungszeugnis?

Für viele Betroffene ist eine der zentralen Fragen im Strafverfahren:

- Wird eine Verurteilung wegen Geldwäsche in meinem Führungszeugnis auftauchen?

Gerade im Hinblick auf den Job und die berufliche Zukunft kann ein Eintrag im Führungszeugnis gravierende Folgen haben. Umso wichtiger ist es, frühzeitig einen erfahrenen Strafverteidiger zu kontaktieren.

Wann kommt es zu einem Eintrag im Führungszeugnis?

Ob ein Eintrag wegen Geldwäsche nach § 261 StGB im Führungszeugnis auftaucht, hängt maßgeblich davon ab,

- ob es zu einer Verurteilung kommt – und falls ja:

- wie hoch die verhängte Strafe ausfällt.

Kein Eintrag, wenn…

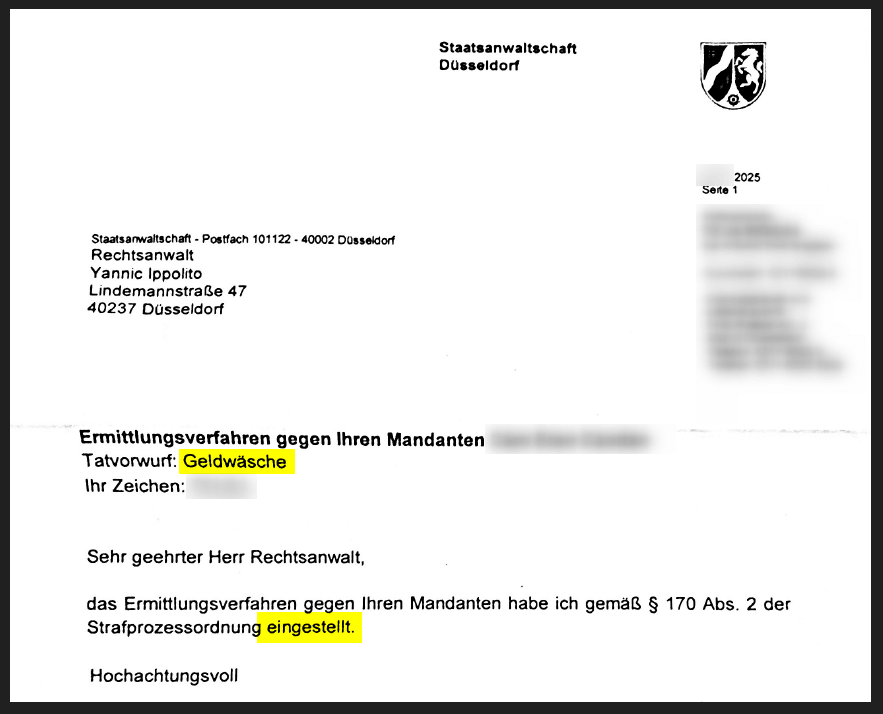

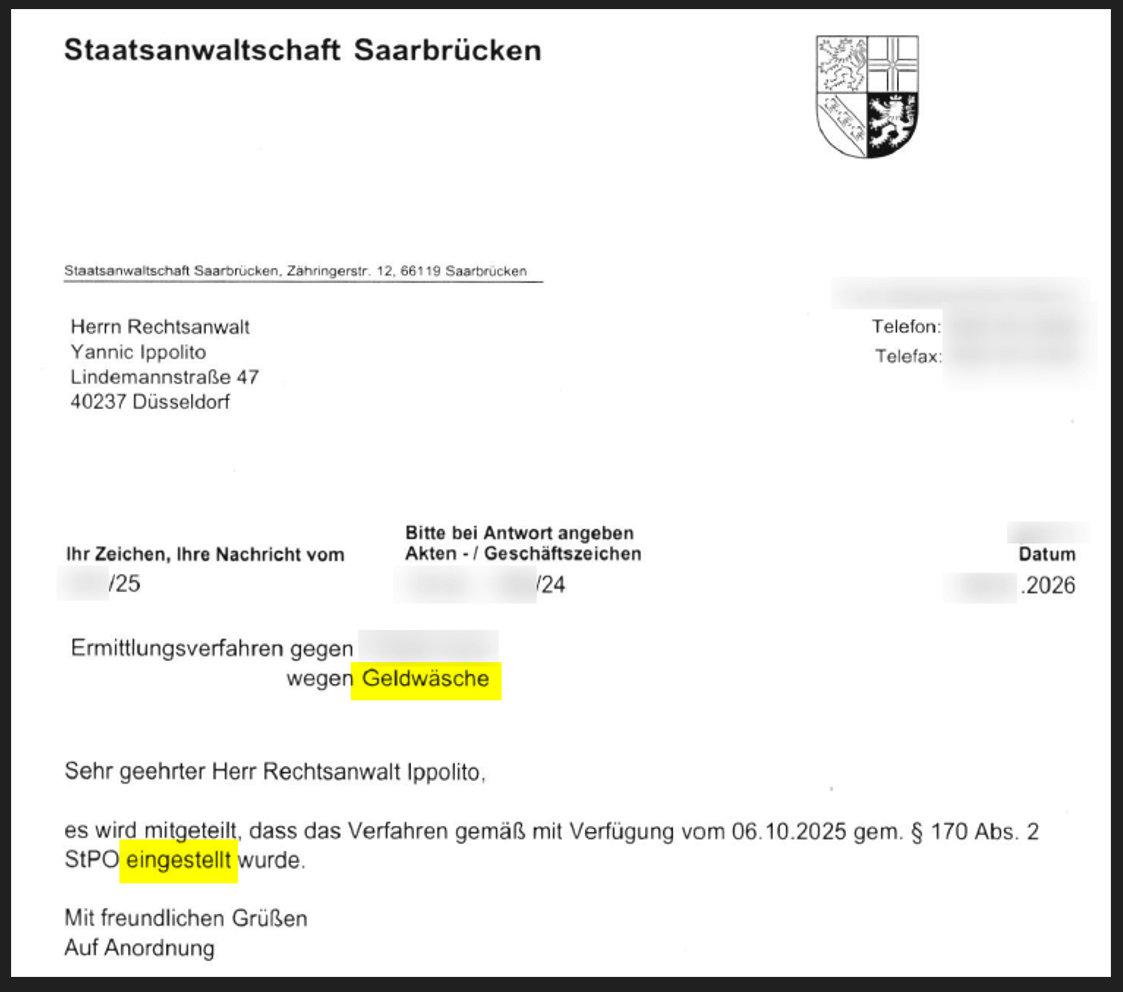

Das Strafverfahren bereits im Ermittlungsverfahren zur Einstellung gebracht wird – etwa nach

- § 170 Abs. 2 StPO (mangels Tatverdacht) oder

- § 153a StPO (gegen Auflagen, z. B. Geldzahlung)

In diesen Fällen bleibt das Führungszeugnis sauber.

Ein Eintrag erfolgt, wenn…

Sie zu einer

- Geldstrafe von über 90 Tagessätzen oder

- Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten verurteilt werden,

- und kein anderer Eintrag im Führungszeugnis besteht (§ 32 Abs. 2 Nr. 5a, 5b BZRG).

Achtung: Auch bei geringeren Strafen kann es dennoch zu einem Eintrag kommen, wenn bereits ein anderer Eintrag vorhanden ist.

Wann wird ein Eintrag wegen Geldwäsche wieder gelöscht?

Die Löschfristen richten sich nach dem Bundeszentralregistergesetz (§ 34 BZRG) und hängen von der Höhe der Verurteilung ab:

- Nach 3 Jahren, wenn eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten, aber nicht mehr als 1 Jahr verhängt wurde (§ 34 Abs. 1 Nr. 1a, 1b BZRG).

- Nach 5 Jahren, wenn die verhängte Freiheitsstrafe über 1 Jahr beträgt (§ 34 Abs. 1 Nr. 3 BZRG).

Strafverteidiger Ippolito:

Durch eine frühzeitige und gezielte Strafverteidigung kann das Verfahren regelmäßig im frühen Stadium zur Einstellung gebracht werden – ohne Strafe und ohne Eintrag in Ihr Führungszeugnis!

7. Einziehung: Was droht neben einer Strafe wegen Geldwäsche?

Wer wegen Geldwäsche nach § 261 StGB ins Visier der Strafverfolgung gerät, muss nicht nur mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe rechnen. Häufig steht auch ein weiteres einschneidendes Mittel im Raum: die strafrechtliche Einziehung (§ 261 Abs. 10 StGB).

Was bedeutet Einziehung im Strafrecht?

Die Einziehung (§§ 73 ff. StGB) ist eine Maßnahme, mit der kriminell erlangte oder verwendete Gegenstände oder Vermögenswerte dauerhaft entzogen und dem Staat zugeführt werden.

- Ziel ist es, die wirtschaftlichen Vorteile aus Straftaten abzuschöpfen – oder Gegenstände aus dem Verkehr zu ziehen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen.

Beispiele: Was kann bei Geldwäsche eingezogen werden?

- Bargeld aus Drogengeschäften: Ein Freund bittet Sie, 15.000 € für ihn bar auf Ihr Konto einzuzahlen – das Geld stammt aus Drogenhandel. Wird die Geldwäsche nachgewiesen, kann das Bargeld vollständig eingezogen werden.

- Erworbene Gegenstände: Wurde beispielsweise mit nicht versteuerten Geldern ein Fahrzeug gekauft, so kann auch dieses (als Surrogat) eingezogen werden.

- Bankguthaben: Sie erhalten von einer ausländischen Bankverbindung regelmäßig hohe Gutschriften. Dieses Geld heben Sie ab und finanzieren damit Ihren Lifestyle. Die Höhe des so erlangten Geldes unterliegt der strafrechtlichen Einziehung.

- Kunstwerk aus Diebstahl im Onlineverkauf: Sie verkaufen im Auftrag eines Bekannten ein Gemälde, das aus einem Diebstahl stammt – und geben es als Erbstück aus. Das Gemälde kann als Tatobjekt eingezogen werden.

- Laptop, Handy oder Tablet als Tatmittel bei (Kryptowährungs-)Transaktionen: Sie helfen, Kryptowährungen zu transferieren, die aus Erpressung stammen. Die verwendete Hardware kann als Tatmittel eingezogen werden.

Wichtig: Die Einziehung erfolgt unabhängig von einer Verurteilung zur Strafe. Sie ist auch möglich, wenn das Strafverfahren eingestellt wird, etwa im Rahmen einer selbständigen Einziehung (§ 76a StGB).

In vielen Fällen geht es bei der Einziehung um beträchtliche Summen oder wertvolle Gegenstände. Umso wichtiger ist es, frühzeitig einen spezialisierten Strafverteidiger einzuschalten, der prüft, ob die Voraussetzungen für eine Einziehung tatsächlich vorliegen – oder ob dagegen erfolgreich vorgegangen werden kann.

8. Verjährung bei Geldwäsche: Wie lange kann die Tat verfolgt werden?

Viele Betroffene, die erst Jahre nach einem verdächtigen Geldgeschäft ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten, stellen sich eine zentrale Frage:

- „Kann ich überhaupt noch bestraft werden – oder ist die Tat vielleicht schon verjährt?“

Was bedeutet Verjährung im Strafrecht?

Die Verjährung im Strafrecht ist ein gesetzlich festgelegter Zeitraum, nach dessen Ablauf eine Tat nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden darf (§ 78 Abs. 1 StGB). Das bedeutet konkret: Wird innerhalb der Verjährungsfrist keine Anklage erhoben, ist eine Strafverfolgung ausgeschlossen – selbst wenn sich der Tatverdacht später erhärten sollte.

Wie lange beträgt die Verjährungsfrist bei Geldwäsche?

Die Dauer der Verjährung richtet sich nach dem jeweils angedrohten Strafmaß – je schwerer die Straftat, desto länger die Frist. Für die Geldwäsche nach § 261 StGB gilt:

- „Normale“ Geldwäsche (§ 261 Abs. 1 StGB): Verjährungsfrist: 5 Jahre (§ 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB)

- Leichtfertige Geldwäsche (§ 261 Abs. 6 StGB): Verjährungsfrist: ebenfalls 5 Jahre (§ 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB)

- Besonders schwerer Fall der Geldwäsche (§ 261 Abs. 5 StGB): Verjährungsfrist: 10 Jahre (§ 78 Abs. 3 Nr. 3 StGB)

Auch wenn die Tat „lange her“ ist, bedeutet das nicht automatisch, dass sie verjährt ist. Gerade bei Geldwäsche-Vorwürfen mit fortlaufenden oder wiederholten Handlungen kann sich die Verjährung über viele Jahre ziehen.

Lassen Sie daher im Verdachtsfall von einem Strafverteidiger prüfen, ob eine Verjährung eingetreten sein könnte – und ob eine Verfahrenseinstellung aus diesem Grund möglich ist.

9. Was passiert bei einer Anzeige wegen Geldwäsche?

Der Vorwurf „Geldwäsche“ steht häufig im Raum, bevor die Betroffenen überhaupt verstehen, worum es geht. Meist beginnt alles mit einer finanziellen Transaktion – z. B. einer Bargeldeinzahlung, einer Überweisung für Dritte oder dem Verkauf eines (wertvollen) Gegenstands.

Hiernach beginnt das Strafverfahren mit typischen Ermittlungsstufen der Polizei und der Staatsanwaltschaft.

Der Ablauf nach einer Anzeige wegen Geldwäsche

- Anfangsverdacht wegen Geldwäsche: Jedes Strafverfahren beginnt mit einem Anfangsverdacht (§ 152 Abs. 2 StPO) wegen einer Straftat. im Fall einer Geldwäsche kann sich ein solcher ergeben aus: Mitteilung von Banken oder anderen Finanzinstituten oder aufgrund eigener Ermittlungen der Polizei wegen der „Vortat“ einer Geldwäsche.

- Erfassung als Beschuldigter: Wer in den Fokus der Ermittlungen gerät, ist formell Beschuldigter im Strafverfahren.

- Weitere Ermittlungen: Die Polizei untersucht, ob eine Geldwäschehandlung und eine sog. „Vortat“ (z. B. Betrug, Drogenhandel) vorliegen. Auch Bankunterlagen, Kontoauszüge oder Zeugenaussagen können herangezogen werden. Nicht selten kann zum Auffinden von Beweismitteln auch eine Hausdurchsuchung angeordnet werden.

- Vernehmung des Beschuldigten: Spätestens vor Abschluss der Ermittlungen ist der Beschuldigte zu vernehmen (§ 163a Abs. 1 StPO). Das ist der Punkt, an dem Sie eine polizeiliche Vorladung in Ihrem Briefkasten finden.

- Abschluss des Ermittlungsverfahrens: Die Staatsanwaltschaft trifft eine Entscheidung, ob Anklage erhoben, Strafbefehl erlassen oder das Verfahren eingestellt werden soll. Ein Strafverteidiger setzt hier an und wirkt gezielt darauf hin, das Verfahren zur Einstellung zu bringen.

Warum jetzt ein Strafverteidiger entscheidend ist

Geldwäschevorwürfe sind juristisch komplex und oft von Missverständnissen geprägt. Es reicht bereits, dass Sie leichtfertig mit einem kriminell erlangten Vermögenswert in Kontakt gekommen sind – selbst wenn Sie keinerlei Absicht hatten, etwas Illegales zu tun. Ein spezialisierter Strafverteidiger kann für Sie:

- Akteneinsicht beantragen und die Belastungslage objektiv einschätzen,

- eine geeignete Verteidigungsstrategie entwickeln,

- Sie vor unbedachten Aussagen schützen,

- auf eine Einstellung des Verfahrens hinwirken,

- oder im Ernstfall in der Hauptverhandlung für Sie kämpfen.

Je früher die Verteidigung eingreift, desto größer sind die Chancen, das Verfahren wegen Geldwäsche ohne nachhaltige Folgen für Sie zu beenden.

10. Was ist der Unterschied zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung?

Wer mit dem Strafrecht in Berührung kommt, hört häufig von beiden Begriffen:

- Geldwäsche (§ 261 StGB) und

- Steuerhinterziehung (§ 370 AO).

Auf den ersten Blick scheinen sie ähnlich: Es geht um Geld und Verdacht auf illegale Geschäfte. Doch die beiden Straftatbestände unterscheiden sich in entscheidenden Punkten.

Worum es bei Geldwäsche geht

Bei Geldwäsche (§ 261 StGB) steht nicht die Herkunft des Geldes aus einer legalen oder illegalen Quelle im Mittelpunkt, sondern der Versuch, die kriminelle Herkunft zu verschleiern. Es geht also darum, Vermögenswerte aus Straftaten in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuspeisen und diese dadurch „sauber zu waschen“.

- Ziel: Verschleierung der Herkunft kriminellen Geldes.

- Vortaten: z. B. Betrug, Drogenhandel, Raub oder Steuerhinterziehung.

- Typische Handlungen: Bargeld einzahlen, Geld weiterleiten, „für jemanden etwas auf dem Konto parken“.

Worum es bei Steuerhinterziehung geht

Steuerhinterziehung (§ 370 AO) ist eine eigenständige Wirtschaftsstraftat. Hier geht es darum, den Staat durch falsche oder unvollständige Angaben um Steuern, also Geldeinnahmen, zu bringen. Die Herkunft des Geldes ist dabei zweitrangig – es zählt, dass Steuern nicht oder zu niedrig festgesetzt werden.

- Ziel: Vermeidung von Steuerzahlungen.

- Keine Vortat erforderlich.

- Typische Handlungen: Einnahmen nicht angeben, falsche Ausgaben geltend machen, Schwarzarbeit verschweigen.

Überschneidungen

In der Praxis kann es Überschneidungen geben. Zum Beispiel:

- Schwarzgeld aus Steuerhinterziehung wird bar gehortet und später über Dritte auf Konten eingezahlt – das kann zusätzlich den Vorwurf der Geldwäsche nach sich ziehen.

- Auch der Verkauf von illegal erworbenen Gegenständen, bei dem der Gewinn nicht versteuert wird, kann beides gleichzeitig erfüllen: Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

Obwohl Geldwäsche und Steuerhinterziehung häufig Überschneidungen in der Praxis haben, handelt es sich um völlig unterschiedliche Straftaten mit unterschiedlichen Zielen und Beweisanforderungen. Worin beide gleich sind: es erfordert einen erfahren Strafverteidiger, um Sie bestmöglich zu schützen!

11. Welche Beweise sind beim Vorwurf Geldwäsche wichtig?

Wer sich dem Verdacht der Geldwäsche gegenübersieht, fragt sich oft:

- „Was hat die Polizei eigentlich gegen mich in der Hand?

- Und: „Wie soll mir eine Geldwäsche nachgewiesen werden?“

Tatsächlich setzen Polizei und Staatsanwaltschaft bei Geldwäschevorwürfen auf eine Vielzahl an Beweismitteln – denn oft gibt es nicht das eine Beweismittel zur Überführung, sondern nur Indizien, die zusammengesetzt ein Bild der „Geldwäsche“ ergeben sollen. Hier die wichtigsten Beweisquellen im Überblick:

Urkunden und Transaktionen: Kontoauszüge & Finanzflüsse

Einer der wichtigsten Bausteine im Geldwäscheverfahren sind Bankunterlagen. Diese zeigen, woher das Geld kam, wohin es floss und in welcher Höhe. Typische Beweismittel:

- Kontoauszüge

- Bareinzahlungsbelege

- Zahlungsanweisungen und Überweisungsbelege

- Verträge über Käufe, Beteiligungen oder Transaktionen

Oft geht es darum, den Weg des Geldes nachzuverfolgen – und die Herkunft zu rekonstruieren. Wenn dabei

- Unstimmigkeiten,

- Auffälligkeiten oder

- ungewöhnliche Bargeldbewegungen auftreten,

kann das die Ermittlungen befeuern.

Zeugenaussagen: Wer wusste was – und wann?

Zeugen können eine entscheidende Rolle spielen – gerade dann, wenn es darum geht, ob dem Beschuldigten die illegale Herkunft des Geldes bewusst war. Mögliche Zeugen:

- Personen, die Geld übergeben oder empfangen haben

- Mitarbeitende von Banken oder Notaren

- Angehörige oder Bekannte, die bei Absprachen oder Übergaben dabei waren

Zeugenaussagen werden oft kombiniert mit Transaktionen oder Kommunikation – um daraus ein mögliches „Wissenselement“ abzuleiten.

Hardware & digitale Spuren: Computer, Smartphones, E-Mails

In modernen Verfahren wird fast immer auch digitale Technik untersucht – besonders, wenn der Verdacht besteht, dass Geldflüsse über Onlinebanking, Kryptowährungen oder E-Mail-Absprachen organisiert wurden. Relevante Geräte und Daten:

- Laptops, PCs, Tablets

- Smartphones und Messenger-Nachrichten (z. B. WhatsApp, Telegram)

- E-Mail-Verläufe

- Zugangsdaten zu Online-Banking oder Krypto-Wallets

- Bilder von Wertgegenständen

Hierbei suchen Ermittler z. B. nach:

- Absprachen zur Aufteilung von Geldern

- Zugriffen auf verdächtige Konten

- Bezügen zu möglichen Vortaten (z. B. Betrugsmails, Fake-Shops etc.)

Verbindungen zur Vortat

Geldwäsche ist kein eigenständiges Vergehen – sie setzt immer eine sogenannte Vortat voraus (z. B. Betrug, Steuerhinterziehung, Drogenhandel). Deshalb spielt es für die Beweislage auch eine Rolle, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Geld und einer solchen Straftat gibt. Hierzu werden häufig:

- Ermittlungsakten anderer Verfahren beigezogen

- Verurteilungen oder Hinweise auf Straftaten mitausgewertet

Fazit: Viele kleine Puzzleteile

Ein Geldwäscheverfahren beruht meist nicht auf einem einzigen Beweis, sondern auf einer Verkettung vieler kleiner Indizien: Transaktionen, Aussagen, digitale Spuren und Hinweise auf kriminelle Vortaten.

Gerade deshalb ist es wichtig, keine unüberlegten Aussagen zu machen – und frühzeitig einen spezialisierten Strafverteidiger einzuschalten, der die Beweislage prüft und bewertet mit dem Ziel: Einstellung des Verfahrens.

Strafverteidiger Ippolito:

Transaktionsspuren, Smartphones und alte Kontoauszüge: Für die Ermittler ist jedes Detail ein Puzzlestück – und für mich als Strafverteidiger die Chance zur Verteidigung.

12. Welche Verteidigungsstrategien bestehen beim Vorwurf Geldwäsche?

Wer eine Vorladung von der Polizei wegen Geldwäsche erhält, steht plötzlich vor einer ungewissen Zukunft. Die Angst vor einer öffentlichen Hauptverhandlung, einer möglichen Vorstrafe und dem Eintrag im Führungszeugnis ist groß.

Umso wichtiger ist es, frühzeitig einen erfahrenen Strafverteidiger einzuschalten.

Ziel der Verteidigung ist in

- die frühzeitige Einstellung des Verfahrens – möglichst schon im Ermittlungsverfahren,

- bevor überhaupt Anklage erhoben wird.

Damit lassen sich nicht nur eine belastende Hauptverhandlung, sondern auch ein Eintrag im Führungszeugnis verhindern.

Kein Tatnachweis

Eine zentrale Verteidigungsstrategie besteht darin, aufzuzeigen, dass der Tatnachweis nicht geführt werden kann.

Ist die Beweislage zu dünn oder beruhen die Vorwürfe nur auf vagen Vermutungen, muss das Verfahren wegen mangelndem Tatverdacht nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt werden.

Ein Strafverteidiger prüft genau:

- ob Beweise verwertbar sind oder einem Beweisverwertungsverbot unterliegen,

- ob die Ihnen konkret vorgeworfene Tathandlung tatsächlich nachgewiesen werden kann,

- und ob der Gegenstand wirklich aus einer Vortat herrührt, wie es der Tatbestand der Geldwäsche verlangt.

Keine Straftat im rechtlichen Sinne

In vielen Fällen liegt zwar ein auffälliger Geldfluss oder eine ungewöhnliche Transaktion vor – aber nicht jede Auffälligkeit ist auch eine strafbare Geldwäsche nach § 261 StGB.

Kann nicht nachgewiesen werden, dass eine Geldwäsche im rechtlichen Sinne vorliegt, muss das Verfahren ebenfalls nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt werden.

Ein erfahrener Strafverteidiger prüft z. B.:

- Ob Vorsatz oder Leichtfertigkeit nachweisbar ist,

- ob die Tatbestandsmerkmale der Geldwäsche tatsächlich erfüllt sind,

- ob die Transaktion vielleicht aus einem legalen Geschäft resultiert und die Ermittler falsche Schlüsse ziehen.

Einstellung gegen Auflage

Wenn zwar ein gewisser Tatverdacht besteht, aber keine besonders schwere Schuld, kann das Verfahren gegen eine Geldauflage nach § 153a StPO eingestellt werden.

- Der Vorteil: Keine Verurteilung. Kein Eintrag im Führungszeugnis.

Dazu erstellt der Verteidiger einen schriftlichen Antrag mit ausführlicher Begründung, der auf folgende Punkte eingeht:

- Geringe kriminelle Energie

- Fehlende Vorstrafen

- Reue und Bereitschaft zur Schadenswiedergutmachung

- Persönliche Belastungen und Lebensumstände

- Konkrete Auswirkungen der Ermittlungen auf den Beschuldigten

Rechtzeitige Verteidigung ist entscheidend

Je früher Sie sich mit einem Strafverteidiger beraten, desto größer ist die Chance, das Verfahren ohne Anklage und ohne öffentliche Hauptverhandlung zu beenden.

Besonders bei Geldwäschevorwürfen, wo oft komplexe Finanzvorgänge falsch interpretiert werden, ist eine fachkundige Einordnung durch die Verteidigung entscheidend.

Was ist die richtige Verteidigungsstrategie für Sie?

Jeder Fall ist anders. Ob Ihnen die Tat an sich nachgewiesen werden kann, entlastende Beweise vorgelegt werden können oder eine strafbare Geldwäsche im rechtlichen Sinne besteht – all das muss individuell von einem spezialisierten Strafverteidiger geprüft werden, um die für Sie richtige Strategie zu finden.

13. Vorladung von der Polizei wegen Geldwäsche: Was tun?

Eine polizeiliche Vorladung wegen des Verdachts einer Geldwäsche ist für viele ein Schock – und oft der erste direkte Kontakt mit den Ermittlungsbehörden.

In diesem Moment ist es ganz normal, nervös oder überfordert zu sein. Doch genau jetzt ist es entscheidend, einen kühlen Kopf zu bewahren und keine voreiligen Entscheidungen zu treffen.

Der größte Fehler: „Ich erkläre das schnell der Polizei“

Viele Betroffene denken: „Ich habe nichts zu verbergen – ich erkläre einfach, was passiert ist.“

Sie glauben, sie könnten durch ein Gespräch mit der Polizei „alles richtigstellen“ oder sich „entlasten“. Doch genau hier liegt eine große Gefahr:

- Die Polizei ist nicht neutral. Sie ermittelt gegen Sie.

- Schon kleine Ungenauigkeiten, unüberlegte Formulierungen oder emotional gefärbte Aussagen können später als „Indizien“ gegen Sie verwendet werden.

- Jedes Wort wird protokolliert – und kann im schlimmsten Fall Grundlage einer Anklage sein.

Muss ich zur Polizei und eine Aussage als Beschuldigter machen?

Nein. Sie sind nicht verpflichtet, einer polizeilichen Vorladung nachzukommen.

Und: Es entstehen Ihnen keine Nachteile, wenn Sie den Termin nicht wahrnehmen.

Wichtig: Keine Aussage ohne Anwalt!

Der richtige Weg: Schweigen & Anwalt beauftragen

Sobald Sie eine polizeiliche Vorladung wegen Geldwäsche erhalten, gilt: Nicht reagieren – sondern sofort professionelle Hilfe suchen.

Ein erfahrener Strafverteidiger kann:

- Die Vorladung für Sie absagen

- Akteneinsicht beantragen

- Ihre Verteidigungsstrategie sorgfältig vorbereiten

- Kontakt mit der Polizei übernehmen, ohne dass Sie selbst in Erscheinung treten müssen

FAQs – Häufige Fragen | Vorwurf Geldwäsche (§ 261 StGB)

Antworten, die weiterhelfen

Geldwäsche (§ 261 StGB) bedeutet, dass Geld oder andere Vermögenswerte, die aus einer Straftat stammen – etwa durch Betrug, Drogenhandel oder Steuerhinterziehung –, in den legalen Finanzkreislauf eingeschleust werden, um deren kriminelle Herkunft zu verschleiern.

Der Prozess gliedert sich dabei in drei typische Phasen:

- Platzierung: Das „schmutzige“ Geld wird erstmals in Umlauf gebracht, z. B. durch Bar-Einzahlungen oder den Kauf von Wertgegenständen.

- Verschleierung: Die Herkunft wird durch komplexe Transaktionen verschleiert, oft über Konten im In- und Ausland.

- Integration: Das Geld erscheint als scheinbar legales Vermögen und kann wieder unauffällig ausgegeben oder investiert werden.

Ziel der Geldwäsche ist immer, illegale Vermögenswerte wie legale aussehen zu lassen.

Jeder Geldwäsche geht eine andere Straftat voraus. Diese rechtswidrige Tat wird als Vortat bezeichnet.

Durch diese Vortat wird das „schmutzige Geld“ erlangt, welches durch die Geldwäsche „sauber gewaschen“ werden soll.

Typische Vortaten einer Geldwäsche sind etwa:

- Betrug (§ 263 StGB)

- Computerbetrug (§ 263a StGB)

- Diebstahl (§ 242 StGB)

- Raub (§ 249 StGB)

- Erpressung (§ 253 StGB)

- Drogenhandel (nach dem BtMG oder KCanG)

- Menschenhandel und Zwangsprostitution (§ 232a StGB)

- Steuerhinterziehung (§ 370 AO)

Auch derjenige, der selbst die Vortat begangen hat, kann sich unter Umständen wegen sogenannter Selbstgeldwäsche strafbar machen (§ 261 Abs. 7 StGB).

Der Straftatbestand der Geldwäsche (§ 261 StGB) ist sehr weit gefasst.

Das Gesetz nennt in § 261 StGB als Tathandlungen unter anderem:

- das Sichverschaffen,

- das Verwahren,

- das Verwenden,

- das Veräußern,

- oder das Verschleiern der Herkunft eines aus einer rechtswidrigen Tat (Vortat) stammenden Gegenstands.

Besonders häufige Konstellationen in der Praxis sind:

- Einzahlung größerer Bargeldsummen aus Drogengeschäften auf ein fremdes oder sogar das eigene Konto – etwa mit der Behauptung, es handele sich um gespartes Geld oder Einnahmen aus einem Nebenjob.

- Verkauf gestohlener Gegenstände, z. B. über Online-Plattformen – mit der Angabe, es handele sich um ein Erbstück oder einen privaten Fehlkauf.

- Vermischung von illegalen Geldern mit legalen Einnahmen, z. B. aus einem Gewerbe oder Geschäftsbetrieb (etwa Gastronomie oder Einzelhandel), um die Herkunft zu verschleiern.

- Verwendung von Vermögenswerten aus Vortaten für Investitionen (z. B. Kauf eines Autos oder einer Immobilie) – dadurch soll das Geld offiziell „sauber“ erscheinen.

- Weiterleitung von Geldbeträgen für Dritte über das eigene Konto, ohne zu hinterfragen, woher das Geld stammt – oft wird dies als vermeintlicher „Gefallen“ für Freunde oder Verwandte gemacht.

Ja. Auch wenn der Begriff „Geldwäsche“ es nahelegt: Es geht nicht nur um Bargeld oder Kontoguthaben.

Tatsächlich kann jeder Vermögensgegenstand, der aus einer rechtswidrigen Tat stammt, „gewaschen“ werden – also so in den legalen Wirtschaftskreislauf eingebracht werden, dass seine kriminelle Herkunft verschleiert wird.

Das Gesetz spricht in § 261 StGB bewusst allgemein von „Gegenständen“.

Beispiele für andere „waschbare“ Vermögenswerte:

- Schmuck – etwa gestohlene Uhren oder Goldketten, die weiterverkauft oder eingeschmolzen werden.

- Kunstwerke – z. B. ein Gemälde aus einem Diebstahl, das mit gefälschter Provenienz weiterveräußert wird.

- Fahrzeuge – gestohlene oder aus Betrug erlangte Autos, die exportiert oder unter neuem Halter „legalisiert“ werden.

- Immobilien – etwa mit Geld aus Drogengeschäften gekaufte Häuser oder Wohnungen, die später wieder verkauft werden.

- Elektronikgeräte oder Luxuswaren – z. B. Handys, Uhren oder Designerartikel, die aus Raub, Erpressung oder Betrug stammen.

Leichtfertige Geldwäsche (§ 261 Abs. 6 StGB) bedeutet, dass Sie sich auch dann strafbar machen können, wenn Sie nicht mit Vorsatz, also mit Wissen und Wollen, gehandelt haben, die illegale Herkunft des Geldes oder Gegenstands aber leichtfertig übersehen haben.

Leichtfertigkeit ist dabei mehr als nur einfache Unachtsamkeit – sie liegt vor, wenn sich die rechtswidrige Herkunft des Vermögenswerts „geradezu aufdrängen“ musste, man aber trotzdem handelt.

Leichtfertigkeit ist gegeben, wenn jemand offensichtliche Warnzeichen ignoriert, etwa aus Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit oder aus blindem Vertrauen – obwohl sich die illegale Herkunft des Gegenstandes hätte aufdrängen müssen.

Je nach Schwere der vorgeworfenen Geldwäsche:

- „Normale“ Geldwäsche (§ 261 Abs. 1 StGB): Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 5 Jahre

- Leichtfertige Geldwäsche (§ 261 Abs. 6 StGB): Geldstrafe bis 2 Jahre Freiheitsstrafe

- Geldwäsche im besonders schweren Fall (§ 261 Abs. 5 StGB): Freiheitsstrafe 6 Monate bis 10 Jahre

Grundsätzlich gilt:

- Ab einer Geldstrafe über 90 Tagessätze oder Freiheitsstrafe über 3 Monaten erfolgt ein Eintrag ins Führungszeugnis.

Aber:

- Auch geringere Strafen können eingetragen werden, wenn wenn bereits ein anderer Eintrag vorliegt.

Kann durch einen Strafverteidiger die Einstellung des Verfahrens erreicht werden, erfolgt kein Eintrag ins Führungszeugnis!

Die strafrechtliche Einziehung (§§ 73 ff. StGB) spielt auch bei der Geldwäsche (§ 261 Abs. 10 StGB) eine zentrale Rolle.

- Ziel ist es dabei, dem Täter das zu entziehen, was aus einer Straftat stammt oder er durch sie erlangt hat. Hierdurch will der Staat verhindern, dass jemand aus einer Straftat finanziell profitiert.

- Es muss sich nicht nur um Bargeld handeln. Der Begriff „Geldwäsche“ ist hier irreführend. Eingezogen werden können alle denkbaren Vermögenswerte, wenn sie in Zusammenhang mit der Straftat stehen. Beispiele:

Bei einer Geldwäsche nach § 261 StGB können etwa eingezogen werden:

- Bargeld – z. B. aus Drogengeschäften oder illegaler Prostitution.

- Immobilien – wenn mit illegalem Geld Grundstücke oder Häuser gekauft wurden.

- Fahrzeuge – etwa ein teures Auto, das mit Schwarzgeld bezahlt wurde.

- Schmuck und Luxusuhren – häufig aus Betrugsdelikten oder Diebstählen.

- Kunstwerke – typischerweise zur Wertaufbewahrung oder Tarnung genutzt.

Ein Strafverteidiger prüft genau, ob die Voraussetzungen einer solchen Einziehung vorliegen oder eine solche abgewendet werden kann.

Eine Anzeige wegen Geldwäsche löst in der Regel ein Ermittlungsverfahren durch die Polizei und Staatsanwaltschaft aus.

Das kann für Betroffene sehr belastend sein – insbesondere, wenn man den Vorwurf gar nicht nachvollziehen kann.

Folgendes passiert nach einer Anzeige:

- Einleitung Ermittlungsverfahren: Die Polizei prüft, ob der Anfangsverdacht (§ 152 Abs. 2 StPO) einer Geldwäsche besteht. Ist das der Fall, wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

- Beschuldigter: Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen eine bestimmten Beschuldigten, der eine Geldwäsche begangen haben könnte.

- Ermittlungen: Es folgen weitere Ermittlungen durch die Polizei, etwa: Durchsuchungen von Wohn- oder Geschäftsräumen, Sicherstellungen von Unterlagen, Laptops oder Smartphones, Auswertung von Bankkonten und Transaktionen, Zeugenvernehmungen

- Vorladung zur Beschuldigtenvernehmung: Sie erhalten eine polizeiliche Vorladung.

- Entscheidung: Die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob Anklage wegen Geldwäsche erhoben, Strafbefehl erlassen oder das Verfahren eingestellt werden soll.

Entscheidend ist, frühzeitig einen erfahrenen Strafverteidiger einzuschalten, damit dieser im besten Fall das Verfahren zur Einstellung bringen kann.

Die Dauer der Verjährung bei Geldwäsche richtet sich nach dem jeweils angedrohten Strafmaß – je schwerer die Straftat, desto länger die Frist.

Für die Geldwäsche nach § 261 StGB gilt:

- „Normale“ Geldwäsche (§ 261 Abs. 1 StGB): Verjährungsfrist: 5 Jahre (§ 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB)

- Leichtfertige Geldwäsche (§ 261 Abs. 6 StGB): Verjährungsfrist: ebenfalls 5 Jahre (§ 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB)

- Besonders schwerer Fall der Geldwäsche (§ 261 Abs. 5 StGB): Verjährungsfrist: 10 Jahre (§ 78 Abs. 3 Nr. 3 StGB)

Geldwäsche (§ 261 StGB) und Steuerhinterziehung (§ 370 AO) können im Zusammenhang stehen, sind aber zwei eigenständige Straftatbestände.

Ziel der Geldwäsche ist es, die kriminelle Herkunft von Vermögenswerten zu verschleiern, um diese in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Es geht also nicht um Steuern, sondern darum, kriminell erlangtes Geld oder Vermögen (z. B. aus Drogenhandel, Diebstahl, Betrug) „sauber“ erscheinen zu lassen.

Bei Steuerhinterziehung werden falsche oder unvollständige Angaben gegenüber dem Finanzamt gemacht, um Steuern zu sparen oder Rückzahlungen zu erschleichen. Die Herkunft des Geldes spielt hier keine Rolle – entscheidend ist, dass das Finanzamt über steuerlich relevante Tatsachen getäuscht wird.

Steuerhinterziehung kann eine Vortat zur Geldwäsche sein. Das bedeutet: Jemand hat Geld verdient, ohne dafür Steuern zu zahlen – also sog. Schwarzgeld.

Wenn dieses Geld dann später so benutzt wird, dass es legal aussieht, liegt eine Geldwäsche vor. Zum Beispiel:

- Das Schwarzgeld wird bar ausgegeben, etwa für ein Auto oder teure Möbel.

- Oder jemand leiht das Geld einem Freund, der es dann später per Überweisung „zurückzahlt“ – so sieht es aus, als hätte das Geld eine legale Herkunft.

Im Strafverfahren wegen Geldwäsche spielen verschiedene Arten von Beweismitteln eine zentrale Rolle. Die Ermittlungsbehörden – also Polizei und Staatsanwaltschaft – versuchen, damit zu klären, woher bestimmte Gelder oder Vermögenswerte stammen und ob es einen Zusammenhang zu einer Straftat gibt.

Relevante Beweismittel sind:

- Bankunterlagen & Transaktionsverläufe: Diese Dokumente zeigen, wohin Geld geflossen ist, wer es eingezahlt oder empfangen hat und ob verdächtige Geldbewegungen vorliegen.

- Elektronische Geräte (Smartphones, Laptops, Tablets): Auf diesen Geräten können Ermittler oft Spuren finden, etwa: Chatverläufe über Zahlungsabsprachen, E-Mails mit Informationen zu Überweisungen oder Verkäufen oder Fotos von Bargeld oder Wertgegenständen

- Zeugenaussagen: z. B. Freunde, Geschäftspartner, Bankmitarbeiter oder Opfer der Vortat können Auskunft geben, bestimmte Vorgänge zu erklären.

- Schriftverkehr & Vertragsunterlagen: z.B. Kaufverträge, Quittungen oder Darlehensverträge.

- Akten aus andere Strafverfahren: Gerade Opfer der Vortat, z.B. eines Betrugs, Raubs oder einer Erpressung, können Auskunft über Vorgänge machen, die Spuren für eine Geldwäsche hinterlassen.

Der Vorwurf der Geldwäsche löst bei Betroffenen oft große Unsicherheit aus – gerade weil es um komplexe finanzielle Abläufe, hohe Strafandrohungen und teils schwer verständliche Vorschriften geht.

Ein erfahrener Strafverteidiger ist in dieser Situation Ihr wichtigster Ansprechpartner.

- Rechtliche Prüfung des Vorwurfs: Zunächst prüft Ihr Strafverteidiger ganz genau, ob überhaupt ein hinreichender Tatverdacht wegen Geldwäsche vorliegt. Nicht jedes ungewöhnliche Verhalten ist strafbar – und viele Verdächtigungen beruhen auf Missverständnissen oder voreiligen Schlüssen.

- Bewertung und Angriff der Beweise: Ein Verteidiger analysiert, welche Beweise wirklich verwertbar sind. Vielleicht stammen Beweise aus einer rechtswidrigen Durchsuchung oder sie reichen nicht aus, um Ihnen eine vorsätzliche Geldwäsche nachzuweisen. Auch die Frage, ob Sie leichtfertig oder fahrlässig gehandelt haben, muss genau geprüft werden.

- Entlastende Umstände vorbringen: Ein guter Strafverteidiger bringt aktiv entlastende Argumente ein – etwa, dass Sie gutgläubig gehandelt haben, keine Kenntnisse von einer Vortat hatten oder keine Verbindung zu kriminellen Strukturen besteht.

Ziel: Einstellung des Verfahrens

Oft gelingt es, das Verfahren bereits im Ermittlungsverfahren zur Einstellung zu bringen – also noch bevor überhaupt Anklage erhoben wird. Möglich ist das etwa:

- mangels hinreichenden Tatverdachts (§ 170 Abs. 2 StPO),

- oder gegen eine Geldauflage (§ 153a StPO), wenn das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung dadurch beseitigt werden kann.

Dadurch: Keine öffentliche Hauptverhandlung, keine Strafe, kein Eintrag im Führungszeugnis.

- Einer polizeiliche Vorladung müssen Sie nicht nachkommen.

- Es gibt keine Nachteile, wenn Sie den Termin nicht wahrnehmen.

- Alles, was Sie sagen, kann und wird gegen Sie verwendet werden.

Sobald Sie eine Vorladung wegen Geldwäsche erhalten, sollten Sie einen spezialisierten Strafverteidiger beauftragen.

Kostenlose Ersteinschätzung Heute

Jetzt anrufen und kostenlose Ersteinschätzung Ihres Falls erhalten

Oder schreiben Sie eine Nachricht – Sie erhalten innerhalb von einer Stunde einen Rückruf!

Strafrecht ⋅ Sexualstrafrecht

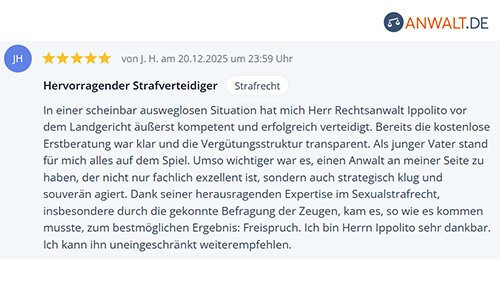

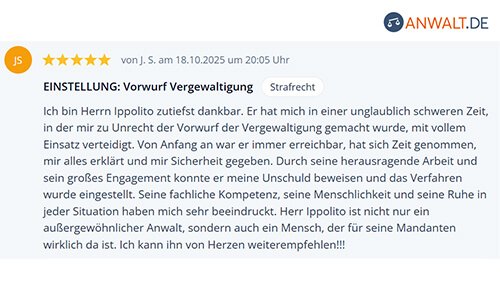

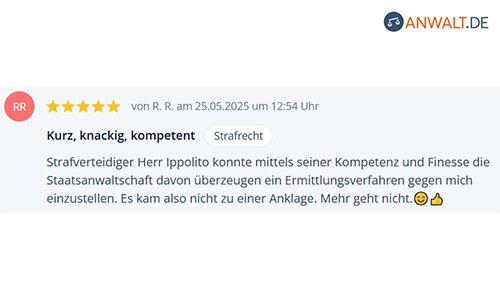

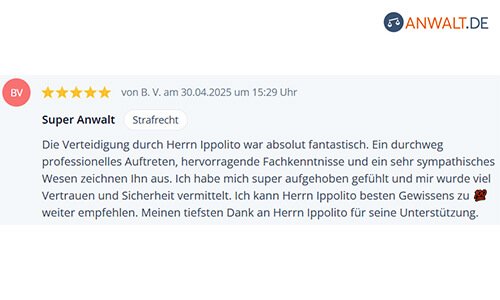

Was zuletzt #geregelt wurde

Ihr Strafverteidiger

Yannic Ippolito

Jetzt anrufen und kostenlose Ersteinschätzung Ihres Falls erhalten

Oder schreiben Sie eine Nachricht – Sie erhalten innerhalb von einer Stunde einen Rückruf!

Danach wissen Sie

1. Vorladung | Anklage | Strafbefehl

Wie Sie sich bei einer polizeilichen Vorladung, einer Anklageschrift oder einem Strafbefehl richtig verhalten.

2. Tatvorwurf | Verteidigung

Was Ihnen genau vorgeworfen wird und welche Strategien zur Verteidigung bestehen.

3. Strafverfahren | Dauer

Wie das Strafverfahren von hier aus weitergeht und wie lange alles dauern kann.

4. Nächste Schritte | Plan

Was Sie als nächstes tun sollten und was nicht. Wie die Verteidigung am besten vorbereitet wird.

5. Kosten | Festpreis

Was die Strafverteidigung kosten wird und welche Ratenzahlung möglich ist.